黴漿菌感染症狀,黴漿菌感染咳嗽,黴漿菌感染途徑,黴漿菌感染治療

黴漿菌感染症狀有哪些?如何判斷黴漿菌感染是否嚴重?這種感染會傳染嗎?本文完整解析黴漿菌感染咳嗽特徵、常見傳染途徑及有效治療方法,帶你了解黴漿菌感染的潛伏期、診斷方式與預防重點,提供專業醫療建議與日常照護對策。

黴漿菌感染症狀

黴漿菌感染症狀主要引起呼吸道症狀,臨床表現可從輕微的上呼吸道感染到嚴重的肺炎不等。黴漿菌感染症狀發展通常呈現漸進性,症狀可能在感染後1-4週才完全顯現。

黴漿菌感染症狀包括持續性乾咳,這種咳嗽通常會持續數週,且夜間加劇。約75-100%的患者會出現咳嗽症狀,其中約50%的患者咳嗽可能持續超過3週。其他呼吸道症狀包括喉嚨痛(約40-70%患者)、鼻炎(約20-40%患者)以及胸痛(約20-40%患者)。

約30-50%的患者會出現全身性症狀,如發燒(通常為低燒,約38-39°C)、倦怠感、頭痛及肌肉酸痛。值得注意的是,黴漿菌感染的發燒程度通常不如典型細菌性肺炎明顯。

約25%的患者可能出現肺外表現,包括皮膚疹(多形性紅斑或蕁麻疹)、關節痛、溶血性貧血(特別是有G6PD缺乏症的患者)、中樞神經系統症狀(如腦炎、無菌性腦膜炎或周邊神經病變)以及胃腸道症狀(如噁心、嘔吐或腹瀉)。

如何判斷黴漿菌感染?

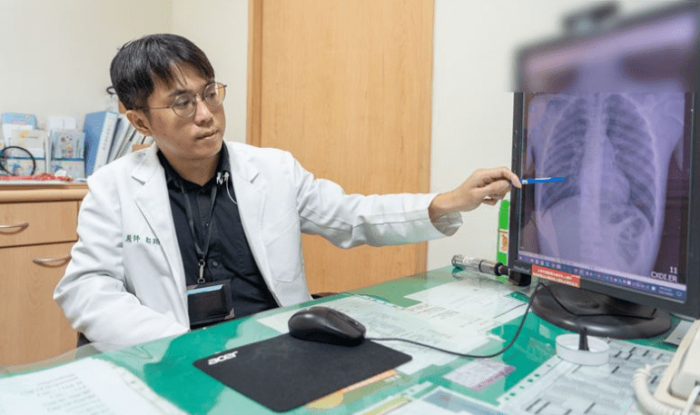

黴漿菌感染的診斷需結合臨床表現與實驗室檢查。由於其臨床表現與其他呼吸道感染有相當程度的重疊,確診往往需要實驗室證據支持。

臨床上,以下特徵可能提示黴漿菌感染:漸進性發病的呼吸道症狀,以持續性乾咳為主要表現,伴隨輕至中度發燒;肺部聽診可能發現細小囉音,但約20%的患者聽診結果可能完全正常;胸部X光表現常比臨床症狀更為明顯,呈現間質性或斑片狀浸潤,以下葉為好發部位。

實驗室診斷方法包括:血清學檢測,主要檢測特異性IgM抗體(感染後約1週出現,3-6週達高峰)或IgG抗體(感染後2-8週出現,可用於回顧性診斷);分子生物學檢測,如PCR技術檢測呼吸道標本中的黴漿菌DNA,具有高敏感性和特異性;細菌培養,但由於黴漿菌生長緩慢(需2-3週)且培養條件要求高,臨床實用性有限。

值得注意的是,單次IgM抗體陽性可能僅表示近期感染,確診需觀察抗體滴度在急性期與恢復期是否有4倍以上升高。此外,PCR檢測雖敏感度高,但需考慮其可能檢測到無症狀攜帶狀態的情況。

黴漿菌感染會傳染嗎?

黴漿菌感染確實具有傳染性。黴漿菌主要通過呼吸道飛沫傳播,當感染者咳嗽、打噴嚏或說話時產生的飛沫中含有病原體,這些飛沫被他人吸入後可能導致感染。雖然傳染性不如流感或麻疹等病毒強,但在封閉環境(如學校、軍營或療養院)中可能引起聚集性疫情。

黴漿菌感染的傳染期通常從症狀出現前幾天開始,持續到急性症狀消退,約為2-3週。值得注意的是,即使在症狀緩解後,患者仍可能排出病原體達數週之久。兒童與青少年是主要的易感人群,5-20歲年齡組發生率最高,但各年齡層均可感染。

免疫功能低下患者、慢性呼吸道疾病患者以及患有血紅蛋白病(如鐮刀型貧血)的人群可能出現更嚴重的臨床表現。此外,黴漿菌感染後雖可產生一定免疫力,但並不持久,可能發生重複感染。

黴漿菌感染咳嗽

黴漿菌感染引起的咳嗽具有若干特徵性表現,這些特徵有助於臨床鑑別診斷。典型黴漿菌咳嗽初期可能為間歇性,逐漸發展為持續性乾咳,常被描述為「刺激性」或「惱人」的咳嗽。隨著疾病進展,約30-50%的患者可能發展為咳少量白色黏液痰,但膿痰較少見。

黴漿菌咳嗽的病理機制涉及多種因素:黴漿菌直接損傷呼吸道上皮細胞,導致上皮細胞剝脫和炎症反應;細菌產生的過氧化氫和超氧陰離子等物質進一步加劇組織損傷;宿主免疫反應(特別是細胞免疫反應)在致病過程中起重要作用。

黴漿菌咳嗽的兩個顯著特點是:夜間加劇,可能與平臥位時呼吸道敏感性增加有關;持續時間長,即使經過適當治療,咳嗽仍可能持續2-4週,這種現象被稱為「感染後咳嗽」。在兒童患者中,黴漿菌感染可能誘發或加重氣喘症狀,臨床表現為喘息、呼吸困難等。

對於頑固性黴漿菌咳嗽,除特定抗生素治療外,可能需輔以症狀治療,如適當使用鎮咳藥、支氣管擴張劑(如有氣管痙攣表現)或吸入性皮質類固醇(對於氣喘樣症狀明顯者)。但需注意避免不必要的抗生素過度使用。

黴漿菌感染途徑

黴漿菌的主要傳播途徑為飛沫傳染,當感染者咳嗽、打噴嚏或說話時,產生的含有病原體的飛沫(直徑通常大於5μm)被密切接觸者吸入而感染。這些飛沫在空氣中傳播距離一般不超過1公尺,因此密切接觸是傳播的必要條件。

除主要呼吸道途徑外,黴漿菌也可能通過以下方式傳播:直接接觸傳播,如接觸被呼吸道分泌物污染的物品後再接觸自己的口鼻;空氣傳播(較少見),在特定環境條件下,小的飛沫核可能懸浮在空氣中較長時間並傳播較遠距離;垂直傳播,孕婦感染可能導致胎兒感染,但發生率低。

影響傳播效率的因素包括:環境因素,擁擠、通風不良的環境有利於傳播;宿主因素,免疫狀態、年齡(兒童更易感)和基礎疾病狀況;病原體因素,不同黴漿菌菌株可能具有不同的傳染性。

值得注意的是,黴漿菌在體外的存活能力較弱,對乾燥、紫外線和一般消毒劑敏感,這限制其通過污染物長期傳播的可能性。預防傳播的措施包括:患者呼吸道衛生(如咳嗽禮儀)、適當隔離(特別在急性期)、環境通風以及高風險環境中的感染控制措施。

黴漿菌感染治療

黴漿菌感染的治療需考慮抗菌治療與症狀緩解兩個面向。由於黴漿菌缺乏細胞壁,對作用於細胞壁的抗生素(如青黴素類、頭孢菌素類)天然耐藥,治療需選用其他機制的抗生素。

首選藥物為大環內酯類抗生素,如阿奇黴素(azithromycin,通常採用5天療程:第1天500mg,後4天250mg/天)或克拉黴素(clarithromycin,500mg bid,7-14天)。這些藥物在呼吸道組織濃度高,且對黴漿菌具有高度活性。

對於大環內酯類耐藥菌株(在亞洲部分地區耐藥率達60-90%),替代選擇包括:四環素類,如多西環素(doxycycline,100mg bid,7-14天),適用於8歲以上兒童及成人;氟喹諾酮類,如左氧氟沙星(levofloxacin,500mg qd,7-14天)或莫西沙星(moxifloxacin,400mg qd,7-14天),但需考慮其副作用限制。

症狀治療包括:退燒止痛藥(如對乙醯氨基酚)用於緩解發燒和全身症狀;鎮咳藥用於嚴重乾咳影響休息者;充分補液以防止脫水;必要時氧療用於低氧血症患者。需注意的是,β-內醯胺類抗生素(如阿莫西林)對黴漿菌無效,不應使用。

多數門診患者可在7-10天內逐漸改善,但咳嗽可能持續數週。住院指徵包括:嚴重呼吸困難、持續高燒、顯著低氧血症、脫水或重要器官功能受損。併發症如嚴重溶血性貧血或神經系統受累需專科會診處理。

預防方面,目前尚無商業化疫苗可用。預防措施主要依靠感染控制,特別是在群居環境中。對於高風險接觸者(如免疫功能低下者),可考慮預防性使用抗生素,但需權衡利弊。

值得注意的是,抗生素治療雖可縮短病程和減輕症狀,但對已經產生的免疫病理損傷效果有限,這解釋了為何治療後症狀仍可能持續。此外,不適當的抗生素使用(如劑量不足或療程過短)可能促進耐藥性產生,應予避免。

Leave a Reply