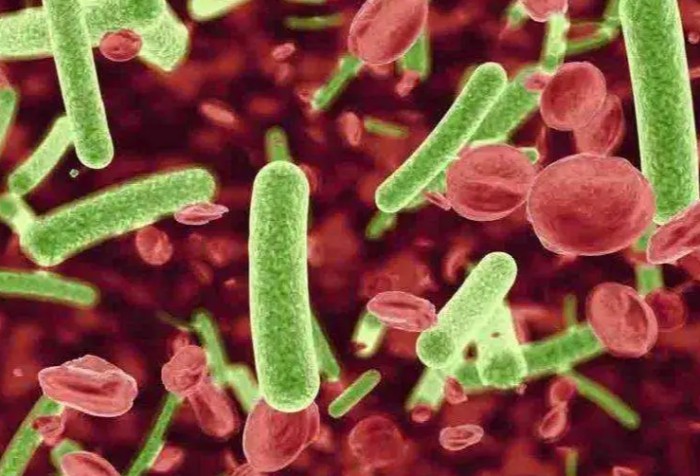

沙門氏菌感染:症狀、傳染途徑、治療方法與飲食護理指南

沙門氏菌感染症狀主要表現為發燒、腹瀉與腹痛,沙門氏菌感染途徑通常是食用受污染的食物或水源。針對沙門氏菌感染治療,醫師會根據病情給予抗生素與輸液治療,期間的沙門氏菌感染飲食應以清淡易消化為主,避免油膩食物。沙門氏菌感染護理需特別注意補充水分與電解質,並保持良好衛生習慣以防傳染他人,若症狀持續惡化應立即就醫。

一、沙門氏菌感染症狀

(一)常見症狀表現

沙門氏菌感染後,身體會出現一系列的症狀。最常見的就是發燒,患者通常會突然發起高燒,體溫可能會上升到38℃甚至更高。這種發燒往往來得比較急,而且可能會反覆發作。除了發燒,腹痛也是沙門氏菌感染的典型症狀之一。腹痛的部位多在下腹部,疼痛的性質可能是隱痛、鈍痛或者劇痛,疼痛的程度因人而異。

腹瀉也是沙門氏菌感染的常見症狀,患者會出現水樣便或者黏液便,每天的排便次數可能會增加到數次甚至十數次。腹瀉會導致身體水分和電解質的大量丟失,如果不及時補充,可能會引起脫水和電解質紊亂。嘔吐也是不少患者會出現的症狀,尤其是在感染初期,嘔吐可能會比較頻繁,這會進一步加重身體的不適。

(二)不同人群的症狀差異

不同年齡層的人群在感染沙門氏菌後,症狀可能會有所不同。嬰幼兒由於身體抵抗力較弱,感染後可能會出現更嚴重的症狀。比如,他們可能會發高燒到39℃以上,而且發燒持續的時間可能會比較長。腹瀉也會比較嚴重,可能會出現脫水的徵兆,如眼窩凹陷、口唇乾燥、尿量減少等。

老年人感染沙門氏菌後,症狀可能會相對隱匿一些。他們可能不會出現明顯的發燒和腹痛,但是會有食欲不振、乏力、精神萎靡等表現。而且,由於老年人身體的代謝和恢復能力較差,感染後可能會更容易出現併發症,如腎功能損害、心肌炎等。

(三)症狀的嚴重程度與病程

沙門氏菌感染的症狀嚴重程度和病程會受到多種因素的影響。一般來說,如果感染的菌株毒力較強,患者的免疫力又比較低,那麼症狀就會比較嚴重,病程也會比較長。相反,如果感染的菌株毒力較弱,患者的免疫力較好,那麼症狀可能就會比較輕微,病程也會比較短。

在大多數情況下,沙門氏菌感染的病程在1 - 2周左右。但是,如果出現了併發症,病程就可能會延長。比如,如果引起了腸道穿孔,那就需要進行手術治療,術後的恢復時間也會比較長。

(四)症狀的出現時間與持續時間

沙門氏菌感染後,症狀的出現時間通常在感染後的6 - 72小時內。不過,也有個別患者可能會在感染後數天才出現症狀。症狀的持續時間也因人而異,一般在發病後的1 - 2周內會逐漸好轉。但是,如果治療不及時或者不徹底,症狀可能會反覆發作,甚至轉為慢性感染。

(五)與其他疾病的鑒別

沙門氏菌感染的症狀和一些其他疾病有相似之處,比如腸胃炎、食物中毒等。腸胃炎的病因比較複雜,可能是由病毒、細菌、寄生蟲等多種因素引起的,症狀也和沙門氏菌感染類似,但是病原學檢查可以幫助我們進行鑒別。食物中毒也可能會出現發燒、腹痛、腹瀉等症狀,但是食物中毒通常有明確的進食史,而且多數患者會在同一時間段內發病。

二、沙門氏菌感染途徑

(一)食物傳播

食物是沙門氏菌感染最主要的傳播途徑之一。沙門氏菌廣泛存在於自然界中,很多食物都可能被它污染。比如,家禽、家畜的肉類、蛋類、奶類等,如果在加工、運輸、儲存等過程中衛生條件不佳,就很容易被沙門氏菌污染。

我曾遇到過一個病例,一位患者因為吃了未煮熟的雞蛋,結果感染了沙門氏菌。原來,這顆雞蛋在生產、運輸過程中受到了沙門氏菌的污染,而患者在食用時又沒有將雞蛋煮熟,導致沙門氏菌進入了體內。另外,生食海產品也有感染沙門氏菌的風險,因為海產品在捕撈、加工、運輸等環節也可能被沙門氏菌污染。

(二)水源傳播

水源也是沙門氏菌感染的一個重要傳播途徑。如果水源被沙門氏菌污染,人們在飲用或者使用這些水進行洗漱、烹飪等活動時,就可能感染沙門氏菌。比如,一些農村地區的井水,如果沒有經過有效的消毒處理,就很容易被沙門氏菌污染。在一些自然災害發生後,如洪水、地震等,水源也容易受到污染,增加了沙門氏菌感染的風險。

(三)接觸傳播

接觸傳播也是沙門氏菌感染的一種方式。比如,如果接觸了被沙門氏菌污染的物品,如廚具、餐具、玩具等,然後又沒有及時洗手,就可能將沙門氏菌帶入口中,從而引起感染。另外,和患有沙門氏菌感染的患者密切接觸,也可能會被傳染。比如,照顧患者的家人或者醫護人員,如果沒有做好防護措施,就容易感染沙門氏菌。

(四)動物傳播

動物也是沙門氏菌的攜帶者,和動物接觸也可能感染沙門氏菌。比如,養寵物的人,如果和寵物過於親密接觸,如親吻、共用餐具等,就可能被寵物身上的沙門氏菌感染。一些農場工人,在接觸家禽、家畜時,如果沒有做好防護措施,也容易感染沙門氏菌。

(五)不同途徑的感染風險比較

不同的沙門氏菌感染途徑,其感染風險也有所不同。食物傳播是感染風險最高的一種途徑,因為食物是人們日常生活中必不可少的,而且很多食物都可能被沙門氏菌污染。水源傳播的感染風險也相對較高,尤其是在水源受到污染的情況下。接觸傳播和動物傳播的感染風險相對較低,但是也不能忽視。

三、沙門氏菌感染治療

(一)一般治療措施

沙門氏菌感染的一般治療措施主要包括休息和補液。患者需要充分休息,以增強身體的免疫力,促進病情的恢復。補液是非常重要的一環,因為腹瀉和嘔吐會導致身體水分和電解質的大量丟失,容易引起脫水和電解質紊亂。患者可以口服補液鹽,如果脫水嚴重,則需要進行靜脈補液。

我曾經治療過一位因沙門氏菌感染而脫水嚴重的患者。這位患者因為腹瀉和嘔吐比較嚴重,已經出現了眼窩凹陷、口唇乾燥等脫水徵兆。我立即為他安排了靜脈補液,同時讓他口服補液鹽。經過幾天的補液治療,患者的脫水症狀得到了明顯的改善,病情也逐漸好轉。

(二)抗菌藥物治療

抗菌藥物是治療沙門氏菌感染的重要手段。常用的抗菌藥物有氟喹諾酮類、頭孢菌素類、氨基糖苷類等。但是,抗菌藥物的使用需要根據患者的具體情況來決定,不能隨意使用。比如,對於輕症患者,可能不需要使用抗菌藥物,通過一般治療措施就可以自愈。而對於重症患者或者有併發症的患者,則需要及時使用抗菌藥物進行治療。

在使用抗菌藥物時,還需要注意藥物的選擇和劑量。不同的抗菌藥物對沙門氏菌的敏感性不同,需要根據藥敏試驗的結果來選擇最合適的藥物。同時,要按照規定的劑量和療程使用藥物,不能自行增減劑量或者提前停藥,以免引起藥物耐藥性和病情反覆。

(三)對症治療

除了一般治療和抗菌藥物治療外,還需要根據患者的具體症狀進行對症治療。比如,如果患者發燒,可以使用退燒藥來降低體溫;如果患者腹痛比較嚴重,可以使用解痙止痛藥來緩解疼痛;如果患者腹瀉比較嚴重,可以使用止瀉藥來減少排便次數。

但是,對症治療只是輔助手段,不能替代一般治療和抗菌藥物治療。而且,在使用對症治療藥物時,也需要遵循醫囑,不能自行亂用藥。

(四)特殊人群的治療

特殊人群,如孕婦、兒童、老年人等,在感染沙門氏菌後,治療方法需要有所調整。孕婦在使用抗菌藥物時需要特別小心,因為有些藥物可能會對胎兒造成不良影響。兒童的肝腎功能尚未發育完全,對藥物的耐受性較差,需要選擇適合兒童的藥物和劑量。老年人的身體機能下降,免疫力較弱,治療時需要更加注重營養支持和護理。

(五)治療效果的評估與調整

在治療過程中,需要定期對患者的治療效果進行評估。評估的指標主要包括症狀的改善情況、體溫的變化、腸道功能的恢復情況等。如果治療效果不佳,需要及時調整治療方案。比如,如果使用的抗菌藥物效果不明顯,可能需要更換藥物;如果患者的症狀仍然比較嚴重,可能需要加強支持治療。

四、沙門氏菌感染飲食

(一)感染期間的飲食原則

在沙門氏菌感染期間,飲食原則非常重要。首先,要選擇易消化的食物,因為患者的腸道功能受到了影響,消化能力下降。比如,稀飯、麵條、米湯等都是比較好的選擇。其次,要避免食用油膩、辛辣、刺激性的食物,這些食物會加重腸道的負擔,不利於病情的恢復。

另外,要注意補充足夠的水分和電解質。除了飲用白開水外,還可以適當喝一些淡鹽水、果汁等,以補充身體丟失的水分和電解質。同時,要少量多餐,避免一次進食過多,以免引起消化不良。

(二)適宜的食物種類

在沙門氏菌感染期間,有一些食物是比較適宜食用的。比如,蔬菜類,像白菜、菠菜、胡蘿蔔等,富含維生素和纖維素,有助於促進腸道蠕動,保持腸道健康。水果類,如蘋果、香蕉、橙子等,含有豐富的維生素和礦物質,可以增強身體的免疫力。

蛋白質類食物也是必不可少的,但是要選擇易消化的蛋白質,如豆腐、雞蛋羹、魚肉等。這些食物可以為身體提供必要的營養,促進病情的恢復。

(三)禁忌的食物種類

在感染期間,有一些食物是需要禁忌的。首先是生冷食物,如生魚片、生蠔、冷飲等,這些食物可能含有沙門氏菌或者其他病原體,會加重感染。其次是油膩食物,如油炸食品、肥肉等,油膩食物會增加腸道的負擔,不利於消化和吸收。

另外,辛辣、刺激性的食物,如辣椒、花椒、芥末等,也會刺激腸道,加重腹痛和腹瀉的症狀。酒精類飲品也需要避免,因為酒精會影響身體的免疫功能,不利於病情的恢復。

(四)不同病程階段的飲食調整

在沙門氏菌感染的不同病程階段,飲食也需要進行相應的調整。在急性期,患者的症狀比較嚴重,腹瀉和嘔吐比較頻繁,此時應以清淡、易消化的流質或半流質食物為主,如米湯、稀飯等。

在恢復期,患者的症狀逐漸好轉,腸道功能也在慢慢恢復,此時可以適當增加一些營養豐富的食物,如瘦肉、魚肉、蔬菜等,但是要注意食物的烹調方式,避免過於油膩和辛辣。

(五)飲食與藥物的相互作用

在沙門氏菌感染治療期間,飲食和藥物之間可能會存在一定的相互作用。比如,有些食物可能會影響藥物的吸收和代謝。例如,牛奶、豆漿等含鈣豐富的食物,可能會與某些抗菌藥物結合,影響藥物的療效。因此,在服用藥物時,最好遵循醫囑,了解食物和藥物之間的禁忌。

五、沙門氏菌感染護理

(一)病情觀察

在沙門氏菌感染的護理過程中,病情觀察是非常重要的一環。護理人員需要密切觀察患者的體溫、脈搏、呼吸、血壓等生命體徵的變化,以及腹痛、腹瀉、嘔吐等症狀的改善情況。如果發現患者的體溫持續升高、腹痛加劇、腹瀉次數增多或者出現其他異常情況,應及時報告醫生,以便調整治療方案。

我曾經遇到過一位患者,在護理過程中,護士發現他的體溫一直居高不下,而且腹痛比之前更加嚴重。經過檢查,發現他的病情出現了加重的跡象,醫生及時調整了治療方案,患者的病情才得到了控制。

(二)生活護理

生活護理也是沙門氏菌感染護理的重要內容。患者需要保持充足的休息,避免過度勞累。病房要保持通風良好,溫度、濕度適宜,為患者創造一個舒適的休息環境。患者的個人衛生也非常重要,要勤洗手、勤換衣服,保持皮膚清潔。

在排便後,要用溫水清洗肛門,保持肛門周圍的清潔,避免引起肛周感染。對於嘔吐比較嚴重的患者,要注意防止嘔吐物吸入氣管,引起窒息。

(三)心理護理

沙門氏菌感染會給患者帶來身體上的不適,同時也可能會引起患者的心理壓力。患者可能會因為擔心病情的恢復、害怕留下後遺症等而產生焦慮、恐懼等情緒。護理人員需要關注患者的心理狀態,及時與患者溝通,了解他們的需求和擔憂,並給予安慰和鼓勵。

可以向患者介紹沙門氏菌感染的相關知識,讓他們了解病情的發展過程和治療方法,增強他們戰勝疾病的信心。

(四)家庭護理指導

當患者出院後,家庭護理也非常重要。護理人員需要向患者的家屬進行護理指導,包括飲食護理、生活護理、病情觀察等方面的內容。要提醒家屬注意患者的飲食衛生,避免患者再次感染沙門氏菌。

同時,要指導家屬如何觀察患者的病情變化,如果發現異常情況,應及時帶患者就醫。還要告訴家屬如何給患者進行心理支持,幫助患者保持良好的心態。

(五)護理效果的評估

在護理過程中,需要定期對護理效果進行評估。評估的指標主要包括患者的生命體徵是否穩定、症狀是否得到改善、生活自理能力是否恢復等。如果護理效果不佳,需要分析原因,並及時調整治理方案。

Q&A

1. 沙門氏菌感染 幾天會好?

沙門氏菌感染的恢復時間因人而異,一般來說,在及時治療的情況下,1 - 2周左右可以好轉。但是,如果患者的免疫力較弱,或者感染的菌株毒力較強,或者出現了併發症,恢復時間可能會延長。比如,我曾遇到過一位老年患者,由於他本身身體狀況不太好,感染沙門氏菌後又引起了腎功能損害,恢復時間就比較長,花了將近一個月的時間才完全康復。

2. 沙門氏菌怎麼感染的?

沙門氏菌感染的途徑主要有食物傳播、水源傳播、接觸傳播和動物傳播。食物傳播是最常見的途徑,比如吃了未煮熟的肉類、蛋類等被沙門氏菌污染的食物。水源傳播是在飲用了被沙門氏菌污染的水後感染。接觸傳播是接觸了被沙門氏菌污染的物品或者患者後感染。動物傳播是和動物接觸,如養寵物、接觸家禽家畜等時感染。

3. 沙門氏菌感染要住院嗎?

是否需要住院治療沙門氏菌感染,要根據患者的具體病情來決定。對於輕症患者,如果症狀比較輕微,沒有出現脫水、電解質紊亂等併發症,可以在門診進行治療,不需要住院。但是,如果患者症狀比較嚴重,如發高燒、劇烈腹痛、嚴重腹瀉等,或者出現了脫水、電解質紊亂、腸道穿孔等併發症,就需要住院進行治療,以便及時進行補液、抗菌藥物治療和對症治療。

4. 如何消滅沙門氏菌?

要消滅沙門氏菌,需要從多個方面入手。在食物方面,要確保食物的加工、運輸、儲存等環節的衛生,將食物煮熟煮透,避免生食。在水源方面,要對水源進行有效的消毒處理,確保飲用水的安全。在環境方面,要保持居住環境的清潔衛生,定期對廚具、餐具、玩具等物品進行消毒。在個人衛生方面,要勤洗手,尤其是在接觸食物、動物等後。另外,對於患有沙門氏菌感染的患者,要進行隔離治療,避免傳染給他人。

總之,沙門氏菌感染是一種比較常見的疾病,但是只要我們了解了它的症狀、感染途徑、治療方法、飲食護理等方面的知識,就可以有效地預防和應對它。希望大家都能重視沙門氏菌感染,保持健康的生活方式,遠離疾病的困擾。

關於作者:我是吳醫師,「感染說」部落格的主理人,在台北從事感染科服務12年。這個部落格專門用台灣人聽得懂的話來聊感染症大小事——從阿嬤的香港腳到科技廠的群聚感染都會談。每週會分享最新防疫知識、旅遊醫學提醒,還有台灣季節性傳染病預報。記得我的口頭禪:「預防感染做得好,人生沒煩惱!」

Leave a Reply