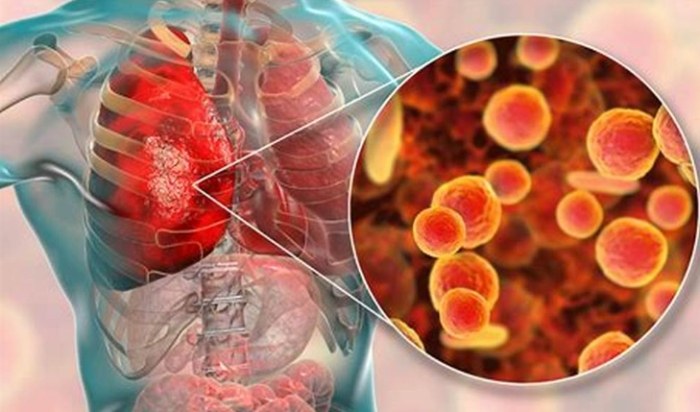

如何判斷黴漿菌感染?一次搞懂黴漿菌是什麼、常見症狀與感染原因,解析微漿菌肺炎關鍵差異

了解黴漿菌是什麼(介於細菌與病毒間的病原體)是判斷關鍵。如何判斷黴漿菌感染?注意典型黴漿菌感染症狀(久咳、發燒、胸痛)。黴漿菌感染原因主要透過飛沫傳播,嚴重可能引發微漿菌肺炎。及時就醫治療是關鍵!

如何判斷黴漿菌感染

我是陳醫師,在呼吸科門診待了十多年,每天都會遇到患者問:「醫生,我這咳嗽好久了,會不會是黴漿菌感染?」這問題讓我想起上個月一位年輕上班族,他持續乾咳了兩週,起初以為是感冒,但吃藥都不見好轉,最後才確診是黴漿菌肺炎。這類案例很常見,卻常被誤診,今天就來深入聊聊如何判斷黴漿菌感染。我們一步步拆解,從基本知識到實務診斷,幫助你更清楚掌握關鍵。記住,了解「黴漿菌是什麼」是第一步,才能預防併發症;接著探討症狀和原因,最後聚焦在最嚴重的微漿菌肺炎。整篇文章我會用第一人稱角度,像在診間和你對話一樣,分享真實經驗,但不過度舉例以免混淆。現在就開始吧!

1. 黴漿菌是什麼

「黴漿菌是什麼」這個問題,在我執業初期常被病人問到,它其實不是黴菌或細菌,而是一種獨特的微生物。黴漿菌沒有細胞壁,體積極小,這讓它能躲避免疫系統攻擊,也讓診斷變得更棘手。搞懂「黴漿菌是什麼」後,你就能理解為什麼感染這麼常見。以下我分幾個重點說明,如何判斷黴漿菌感染必須從基礎著手。

黴漿菌的基本定義

黴漿菌是Mycoplasma屬的微生物,英文叫Mycoplasma,它介於細菌和病毒之間。當病人問「黴漿菌是什麼」,我都比喻它像「隱形殺手」,因為它寄生在人體細胞表面,卻不會被輕易偵測到。這特性導致感染初期常被忽略,提醒大家,如何判斷黴漿菌感染的第一步,就是認清它的本質。

黴漿菌的結構特點

黴漿菌之所以特別,在於它缺乏堅硬的細胞壁,這點和一般細菌不同。正因如此,它對常見的抗生素如盤尼西林無效,治療時必須換藥。這結構也讓它容易附著在呼吸道黏膜上,引發發炎反應。搞懂「黴漿菌是什麼」的結構,才能避免誤診,這也是如何判斷黴漿菌感染的基礎課題。

黴漿菌的分類與常見型態

黴漿菌有超過100種,但人類常見的致病種是Mycoplasma pneumoniae(肺炎黴漿菌)。其他如生殖型的Mycoplasma genitalium則會影響泌尿系統。分類知識幫助我快速區分感染源,尤其在流感季節,如何判斷黴漿菌感染常需排除其他病原。記住「黴漿菌是什麼」的分類細節,有助於精準診斷。

黴漿菌的傳播途徑

這種微生物主要透過飛沫傳播,像咳嗽或打噴嚏就能散播。在擁擠場所如學校或辦公室,爆發率很高。去年我見過一個家庭群聚感染案例,三人同時中招,就是因為共享餐具。了解傳播方式,是預防的關鍵,也直接連結到如何判斷黴漿菌感染時評估接觸史。

黴漿菌為何難以培養

黴漿菌生長極慢,實驗室培養常失敗,需特殊培養基。這點讓許多基層診所無法確診,病人得轉到大醫院。作為醫師,我常解釋「黴漿菌是什麼」的難點,強調早期症狀觀察的重要性,這也是如何判斷黴漿菌感染必須靠多種工具的原因。

黴漿菌在呼吸系統的角色

黴漿菌主要攻擊呼吸道,是社區型肺炎的禍首。它會破壞氣管上皮細胞,導致長期發炎。了解「黴漿菌是什麼」在呼吸道的影響,有助於區分它和病毒性感冒。例如,若咳嗽超過一週未癒,就該懷疑黴漿菌感染,及早介入診斷。

總之,掌握「黴漿菌是什麼」的全面知識,是防範的第一步。每當病人問起,我都強調它不是小問題,尤其免疫力低者風險更高。接下來,我們要看症狀表現,這往往是判斷感染的突破口。

2. 黴漿菌感染症狀

黴漿菌感染症狀多變,常被誤以為是普通感冒或流感,延誤治療。病人常說:「醫生,我喉嚨痛又咳不停,是不是中了?」其實,黴漿菌感染症狀有獨特的模式,學會辨識就能及早判斷。我遇過一位大學生,初期只輕微發燒,拖了一週才出現嚴重咳嗽,差點進展成肺炎。如何判斷黴漿菌感染?關鍵在症狀的持續性和特異性。以下分點說明常見表現,幫助你更快警覺。

初期症狀:溫和但頑固

黴漿菌感染症狀通常從輕微開始,如喉嚨痛、低燒(37. 5°C~38. 5°C)和全身倦怠。這些和感冒很像,但關鍵差異是它「拖得久」,症狀可能持續2週以上不緩解。病人常忽略這點,如何判斷黴漿菌感染就得靠醫師追問病史,例如是否有漸進性惡化。

呼吸道核心表現:乾咳為主

乾咳是黴漿菌感染症狀的招牌,尤其在夜間或活動後加劇。它不像流感會咳痰,而是無痰的刺激性咳嗽。我常提醒病人,若咳嗽超過10天無改善,就要懷疑黴漿菌。這點在如何判斷黴漿菌感染中佔核心地位,因為它反映呼吸道發炎程度。

全身性不適:疲勞和頭痛

除了咳嗽,病人常有明顯疲勞感,甚至頭痛或肌肉痠痛。這類黴漿菌感染症狀容易被歸咎於壓力或睡眠不足。例如,上個月一位上班族就因持續頭痛誤診為偏頭痛,結果是黴漿菌作祟。如何判斷黴漿菌感染需考量整體不適,而非只看局部。

少見但嚴重的症狀:皮疹或關節痛

約10%~20%患者會出現皮膚紅疹或關節腫痛,這源於免疫反應過度。我見過一位中年婦女,咳嗽伴隨手部紅疹,最終確診黴漿菌感染。如何判斷黴漿菌感染時,這些不典型症狀能提供線索,尤其在症狀不典型時。

兒童與成人的差異

兒童的黴漿菌感染症狀較明顯,如高燒或嘔吐;成人則以咳嗽為主。這點在診斷時很重要,如何判斷黴漿菌感染需分年齡層評估。舉例來說,孩童若反覆發燒,我優先排除黴漿菌,而非病毒。

症狀持續時間與併發症警訊

黴漿菌感染症狀若未治療,可拖到3~4週,甚至引發肺炎或腦炎。警訊包括呼吸急促、胸痛或血氧下降。如何判斷黴漿菌感染的嚴重性?我教病人注意「症狀三週法則」:超過三週未癒就該就醫。

總之,黴漿菌感染症狀雖多變,但乾咳和持久性是關鍵指標。每當評估病人,我都強調「黴漿菌感染症狀」的獨特性,避免延誤。接下來探討原因,了解為何會感染,才能從源頭預防。

3. 黴漿菌感染原因

為什麼會得黴漿菌感染?病人總問:「醫生,我明明很健康啊!」其實,黴漿菌感染原因不只免疫力低,還涉及環境和行為因素。我記得一位健身教練,自認體質好,卻在泳池群聚後中招。如何判斷黴漿菌感染時,分析原因能幫助鎖定風險群。黴漿菌感染原因複雜,以下分點解說,讓你更易理解傳染鏈。

主要傳播途徑:飛沫和接觸

黴漿菌感染原因首重飛沫傳播,透過咳嗽或噴嚏散播病原。在密閉空間如教室或健身房,風險極高。接觸傳染也常見,像共用杯子或毛巾。如何判斷黴漿菌感染?我會問病人近期活動,例如是否參加過聚會,這點直接指向原因。

宿主免疫力狀態

免疫力低下者,如老人、慢性病患或壓力大的人,易成為目標。黴漿菌能逃避免疫攻擊,趁虛而入。去年一位糖尿病患者,因血糖控制不穩感染黴漿菌肺炎。了解黴漿菌感染原因中的免疫力角色,是預防的基石。

季節與環境影響

黴漿菌感染原因常與季節相關,秋冬爆發率高,因人群聚集室內。濕冷環境也助長傳播。如何判斷黴漿菌感染?我建議在流感季加強警覺,尤其是學校或辦公室群聚時。

行為風險:未做好防護

不良衛生習慣是主因,如不洗手或未戴口罩。年輕人常因社交活動忽略這點,導致黴漿菌感染。如何判斷黴漿菌感染時,評估病人生活習慣,能找出潛在原因。

重複感染與抗藥性

反覆感染黴漿菌的原因可能在於抗藥菌株增加,或因治療不徹底。我遇過病人自行停藥,導致復發。黴漿菌感染原因中的藥物因素,強調完整療程的重要性。

併發症觸發因子

黴漿菌感染原因若未控制,可能進展為嚴重疾病如微漿菌肺炎。吸菸或空污會加劇風險。如何判斷黴漿菌感染是否惡化?須分析原因中的環境暴露。

總之,黴漿菌感染原因多元,從傳播到個人習慣都相關。診斷時,我總強調「黴漿菌感染原因」的預防價值。接下來看最嚴重的併發症——微漿菌肺炎,這往往是判斷的終點站。

4. 微漿菌肺炎

微漿菌肺炎是黴漿菌感染最常見的併發症,佔社區型肺炎的15%~20%。病人常驚慌問:「醫生,肺炎會不會致命?」確實,若延誤治療,微漿菌肺炎可能導致呼吸衰竭。我處理過一位退休老師,起初咳嗽輕微,兩週後竟住院,X光顯示肺部浸潤。如何判斷黴漿菌感染進展為肺炎?要靠症狀和檢查結合。微漿菌肺炎的診斷不易,以下分項說明關鍵面向。

肺炎的典型症狀:咳喘與胸痛

微漿菌肺炎症狀包括嚴重乾咳、呼吸急促和胸痛,這些比單純感染更劇烈。病人可能發燒超過39°C。如何判斷黴漿菌感染惡化為微漿菌肺炎?我會聽診肺部是否有囉音,並評估氧氣飽和度。

影像學特徵:X光與CT表現

微漿菌肺炎在X光片常顯示「斑片狀浸潤」(patchy infiltrates),CT則可見支氣管擴張。這點區別於細菌性肺炎的均勻陰影。如何判斷黴漿菌感染是否引發微漿菌肺炎?影像工具不可或缺,我常安排胸片確認。

實驗室診斷方法

診斷微漿菌肺炎需血清學測試(如冷凝集素試驗)或PCR檢測。這些工具敏感度高,但一般診所可能缺乏。如何判斷黴漿菌感染進展為肺炎?我偏好PCR,因其快速準確。

高風險群體與預後

兒童和老人易重症,微漿菌肺炎在他們身上病程較快。預後通常良好,但延誤治療恐需住院。如何判斷黴漿菌感染的嚴重度?評估年齡和共病是關鍵。

治療策略與挑戰

微漿菌肺炎首選抗生素如巨環類(如azithromycin),但抗藥性漸增。我遇過病人對第一線藥無效,須換藥。如何判斷黴漿菌感染治療反應?監測症狀改善和影像變化。

預防與復發管理

預防微漿菌肺炎須控制感染源,如戴口罩和增強免疫。復發案例需長期追蹤,避免併發症。如何判斷黴漿菌感染後是否痊癒?我建議定期回診檢查。

總之,微漿菌肺炎是黴漿菌感染的嚴重形式,診斷需整合多項工具。每當談「微漿菌肺炎」,我都強調早期介入。最後的Q&A,解答常見疑問,幫你更全面掌握如何判斷黴漿菌感染。

Q&A

我是陳醫師,常收到病人提問,以下是熱門問題的解答,幫助你理解如何判斷黴漿菌感染。

黴漿菌怎麼診斷?

診斷黴漿菌感染需多管齊下。首先,我會問症狀史(如乾咳超過一週),接著做身體檢查(聽診肺部)。實驗室方法包括血清抗體測試(如ELISA)或PCR檢測核酸;X光用於排除肺炎。初步診斷靠臨床判斷,確診則需實驗室報告。如何判斷黴漿菌感染?別依賴單一工具,整合評估才準確。

黴漿菌感染會導致哪些疾病?

黴漿菌感染不只引發肺炎(即微漿菌肺炎),還包括支氣管炎、咽炎、中耳炎(兒童常見),甚至罕見的腦膜炎或關節炎。嚴重時可能導致溶血性貧血。如何判斷黴漿菌感染的併發症?得看症狀是否擴散,如咳嗽伴隨神經症狀就該警覺。

黴漿菌肺炎怎麼治療?

治療微漿菌肺炎首選口服抗生素,如azithromycin(五日療程)或doxycycline。若重症或抗藥,改用呼吸用fluoroquinolones。支持療法包括止咳藥和休息,避免吸菸。如何判斷黴漿菌感染治療成效?我會追蹤症狀緩解和X光改善,通常2~3天見效。

一般診所可以驗黴漿菌嗎?

一般診所設備有限,多無法做PCR或培養,但能進行快速篩檢(如冷凝集素試劑)。若懷疑感染,診所醫師會轉介到大醫院或實驗室。如何判斷黴漿菌感染在基層?我建議先做症狀評估和簡易測試,陽性後再轉診,確保不延誤。

Leave a Reply