肺炎黴漿菌會傳染嗎?解析傳染力、傳播途徑與預防方法,一次搞懂感染症狀與原因

肺炎黴漿菌會傳染嗎?答案是肯定的!黴漿菌感染原因主要透過飛沫(黴漿菌感染傳播途徑),其黴漿菌感染傳染力在密閉空間尤為顯著。典型黴漿菌感染症狀包括持續咳嗽、發燒等。做好黴漿菌感染預防措施(戴口罩、勤洗手)能有效降低感染風險!

身為胸腔科醫師,我幾乎每天都會聽到病人擔憂地問:「醫師啊,我咳不停,聽說是黴漿菌肺炎在流行,黴漿菌會傳染嗎?」事實上,上週才有一位年輕媽媽帶著兩個孩子來門診,老大在幼兒園感染後,全家輪流咳了快一個月。這種場景在診間太常見了,也難怪大家最關心「黴漿菌會傳染嗎」這個問題。今天就讓我用最淺顯的方式,帶你全面認識這個令人困擾的病原體。

1. 肺炎黴漿菌會傳染嗎

很多病人一走進診間就急著問:「醫師,這個肺炎黴漿菌會傳染嗎?會不會傳給家人?」這種急切我能理解,畢竟咳嗽起來沒完沒了,擔心傳染給親人是人之常情。

1.1 明確答案:這是傳染性疾病

肺炎黴漿菌(Mycoplasma pneumoniae)絕對是會傳染的病原體。它既不是黴菌也不是病毒,而是一種特殊的細菌。這種細菌缺乏堅硬的細胞壁,使得它對某些常見的抗生素(像是盤尼西林類)天生具有抵抗力,這也是治療上有時比較棘手的原因。

1.2 傳染病的定義核心

醫學上定義的「傳染病」,就是指病原體可以從一個宿主(人或動物)透過特定途徑,傳播給另一個宿主並引起疾病的過程。肺炎黴漿菌會傳染嗎?依據這個定義和無數臨床觀察及研究,答案是明確肯定的。它完全符合傳染病的標準要件。

1.3 「非典型肺炎」的典型病原

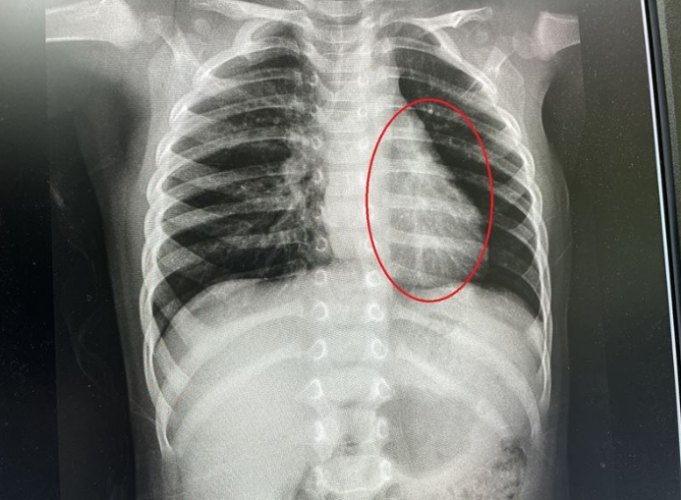

黴漿菌肺炎被歸類為「社區型非典型肺炎」的最主要致病原之一。所謂「非典型」,是指它在臨床症狀、胸部X光表現以及對抗生素的反應上,都與傳統的細菌性肺炎(如肺炎鏈球菌引起者)有所不同。它的傳染性正是造成社區流行的關鍵。

1.4 與普通感冒病毒傳染性的比較

許多人誤以為只有病毒才容易傳染。事實上,黴漿菌雖然是細菌,但它的傳染性相當高。雖然可能比不上流感病毒那麼「猛烈」地在短期內爆發大流行,但它在社區中持續傳播、尤其在秋冬春季造成一波波流行和群聚感染(如學校、軍營、安養機構)的能力非常顯著。當你有長期咳嗽時,務必記得問自己:黴漿菌會傳染嗎?這很可能是元兇。

1.5 醫師診間的真實觀察

我幾乎每星期都會遇到家庭群聚感染的案例。最常見的模式是學齡兒童在學校被傳染後帶回家,接著傳給兄弟姊妹,最後連父母都中標,全家此起彼落地咳嗽數週。這種明顯的傳播鏈,就是「肺炎黴漿菌會傳染嗎」最直接的生活證據。

1.6 國際觀點一致確認

無論是美國疾病管制與預防中心(CDC)、歐洲疾病預防控制中心(ECDC),或是台灣的疾管署,都明確將黴漿菌肺炎列為具有傳染性的呼吸道疾病。全球的公衛機構對此認知完全一致。

2. 黴漿菌感染症狀

當病人疑惑「黴漿菌會傳染嗎」時,另一個核心問題通常是:「我這些症狀是不是黴漿菌感染?」辨識症狀是早期懷疑和警覺的關鍵。讓我告訴你最典型的表現:

2.1 頑固性乾咳為最大特色

這是最困擾病人也最具指標性的症狀!通常一開始是陣發性乾咳,感覺喉嚨很癢、刺激,咳起來常常停不住。大約1-2週後,部分病人可能轉為帶有少量白色黏痰的咳嗽。這種咳嗽非常頑固,常常持續3週、4週甚至更久,嚴重影響睡眠和生活品質。很多病人會說:「醫師,我咳到肚子肌肉都好痛、肋骨像要斷掉!」這正是「黴漿菌感染症狀」最惱人的特點。

2.2 發燒:通常為漸進性中低度發燒

不像流感或某些細菌性肺炎會突然高燒,黴漿菌引起的發燒通常是中度(約38-39°C)或甚至只有輕微發燒,而且溫度是慢慢爬升上去的。發燒可能持續數天到一週。有些成人或較大孩童症狀較輕微,可能僅有微燒或根本沒發燒,只有疲倦和咳嗽。

2.3 全身性症狀:疲倦、頭痛、肌肉痠痛

病人常感到異常疲倦、全身無力,彷彿怎麼睡都睡不飽。頭痛(通常在前額或太陽穴一帶)和全身廣泛性的肌肉痠痛也很常見。這些症狀有時會被誤以為是流感或普通感冒,但合併那惱人的長期乾咳,就該高度懷疑是「黴漿菌感染症狀」。

2.4 咽喉痛與聲音沙啞

由於病原體主要侵犯呼吸道黏膜,喉嚨痛常是早期症狀之一,喉嚨可能紅腫。咳嗽劇烈加上喉嚨發炎,聲音沙啞也很普遍。

2.5 鼻塞、流鼻水(較輕微)

相較於咳嗽和全身倦怠,鼻塞、流鼻水等上呼吸道症狀在黴漿菌感染中通常較輕微或不明顯,這點和一般病毒引起的感冒稍有不同。

2.6 少見但須警惕的嚴重症狀

大多數黴漿菌感染屬於輕至中度,但仍有少數情況需要警惕:

- 呼吸困難、胸悶胸痛:可能預示肺部發炎較嚴重或引發肋膜積水。

- 高燒不退或反覆高燒:可能合併其他細菌感染或嚴重肺炎。

- 起皮疹:少數病人身上會出現多形性紅斑(類似標靶狀的紅疹)。

- 神經系統症狀(罕見):如嚴重頭痛、頸部僵硬(疑似腦膜炎)、意識模糊等。 一旦出現這些嚴重跡象,絕對要立刻就醫評估。

3. 黴漿菌感染原因

瞭解原因有助於從源頭預防。當我們探討「黴漿菌會傳染嗎」時,必須先認識這個病原體的本質。

3.1 病原體介紹:肺炎黴漿菌

前面提到,肺炎黴漿菌(Mycoplasma pneumoniae)是一種非常特別的細菌。它的大小介於細菌和病毒之間,最大的特點是「沒有細胞壁」。這造成兩個重要影響:

- 它形態多變,可以通過一般細菌無法通過的孔隙。

- 它對作用於細胞壁的抗生素(如β-內酰胺類的盤尼西林、阿莫西林、頭孢菌素等)天然具有抵抗力。這就是為什麼有時吃了這些藥,黴漿菌感染症狀卻絲毫沒有改善。

3.2 感染的主要受體:呼吸道上皮細胞

黴漿菌專門攻擊我們呼吸道黏膜的纖毛上皮細胞。它會利用尖端的一個特殊結構(稱為「附著細胞器」),像吸盤一樣緊緊黏附在細胞表面,破壞纖毛的功能,並釋放有毒物質(過氧化氫和社區獲得性呼吸窘迫症毒素,簡稱CARDS毒素),直接損傷細胞和誘發強烈的發炎反應。這就是造成持續性咳嗽和黏膜損傷的主要「黴漿菌感染原因」。

3.3 免疫反應的角色:加重組織損傷

黴漿菌感染後,我們身體的免疫系統會啟動攻擊。然而,有時候免疫反應太過激烈,造成的發炎和組織損傷反而比病原體本身還嚴重。這種「免疫致病」的機制,被認為與黴漿菌感染的某些嚴重併發症(如重症肺炎、自體免疫現象)有關。

3.4 易感族群:誰比較容易中標?

- 5-20歲的兒童及青少年:學校是群聚感染溫床,這年齡層最常見。

- 密集群居者:軍營、學生宿舍、安養機構、監獄環境中的成員。

- 免疫力較弱者:雖然黴漿菌對一般人威脅不大,但老年人、慢性病患者(如 COPD、氣喘、心臟病)、免疫功能低下者(如接受化療、器官移植者)一旦感染,病程可能較長或較嚴重。

- 與病患同住者:家庭內的親密接觸是高風險因子。

3.5 季節性因素:秋冬季節好發

黴漿菌感染一年四季都可能發生,但在氣候較為乾冷的秋、冬、春季(約10月到隔年3月)特別容易出現流行高峰。這與人們長時間待在室內、門窗緊閉、空氣流通不良,增加飛沫傳播機會有關。

3.6 反覆感染的可能性

感染黴漿菌痊癒後,身體產生的免疫力並非終生有效,保護力可能持續數月至數年不等。因此,一個人一生中是有可能得到好幾次黴漿菌感染的。這也是「黴漿菌感染原因」中常被忽略的一點:過去的感染經驗無法保證你未來不會再被傳染。

4. 黴漿菌感染傳播途徑

既然確定「黴漿菌會傳染嗎」的答案是肯定的,那麼它究竟怎麼傳播?這是預防的關鍵知識。

4.1 主要途徑:飛沫傳染

這是最主要、最重要的傳播方式!當感染者在咳嗽、打噴嚏、大聲說話、唱歌,甚至只是用力呼吸時,會從口鼻噴出含有病原體的微小飛沫(通常直徑大於5微米)。這些飛沫在空氣中雖然不會飄太遠(通常在1-2公尺內),但如果近距離吸入,就很容易被感染。想想看,教室裡一個孩子咳嗽,周圍座位同學吸入的風險有多高。這正是「黴漿菌感染傳播途徑」的核心。

4.2 次要途徑:接觸傳染

這種方式雖然不如飛沫直接,但也不能輕忽:

- 直接接觸傳染:例如感染者用手捂住咳嗽的口鼻後,手上就帶有病原體,接著與他人握手或直接觸摸他人。

- 間接接觸傳染:感染者手上的病原體汙染了物體表面(如門把、電梯按鈕、課桌椅、玩具、遙控器、電話筒),下一個健康的人觸摸到這些被汙染的表面後,再用手觸摸自己的口、鼻或眼睛黏膜,就可能將病原體帶入體內。

4.3 空氣傳播(氣溶膠)的角色

在特定條件下(例如醫療場所進行氣管內管抽痰、支氣管鏡檢查等產生氣霧的處置),黴漿菌有可能形成更小的氣溶膠顆粒(直徑小於5微米),懸浮在空氣中時間較長、飄散距離較遠,增加傳播風險。但一般日常社區環境中,空氣傳播並非主要「黴漿菌感染傳播途徑」。

4.4 潛伏期與可傳染期

- 潛伏期:從感染到出現症狀,通常需要1到4週,平均約2-3週。這段時間雖然沒有症狀,但快到發病前可能已有傳染力,這是防不勝防的地方。

- 可傳染期:傳染力最強的時期是在急性症狀期(尤其是咳嗽劇烈時)。即使開始使用有效抗生素治療後,傳染力通常還會持續數天。即使症狀逐漸緩解,病人仍可能排出病菌達數週之久(尤其是免疫力較差者),但傳染力會隨著時間遞減。

4.5 傳播的高風險情境

以下情境大大增加傳播機會:

- 通風不良的密閉空間(教室、辦公室、會議室、捷運車廂)。

- 人與人近距離(

- 擁擠場所(百貨公司週年慶、演唱會、宗教活動)。

- 共用物品(餐具、水杯、毛巾、玩具)且未妥善清潔消毒。

4.6 兒童作為社區傳播樞紐

兒童是黴漿菌感染的主要族群,他們衛生習慣較差(咳嗽不遮、揉眼鼻、隨手摸東西),在校園群體生活互動密切,一旦感染,很容易成為家庭和社區內傳播的中心點。這也是為何學校常是疫情爆發的起點。

5. 黴漿菌感染傳染力

「黴漿菌會傳染嗎」的答案是肯定的,那麼它的傳染力到底有多強?這是病人和家屬最關切的實際問題。

5.1 傳染力評估:屬於中高度

黴漿菌在社區呼吸道病原體中,傳染力算是相當強的,特別是在密集生活或工作的人群中。流行病學研究顯示,一個家庭中若有一人罹病,其他家庭成員被感染的機率可達25%-75%不等。在學校或宿舍等群聚環境,爆發流行更是時有所聞。相較於一般的感冒病毒(如鼻病毒),黴漿菌的傳播效率更高;相較於流感或麻疹,傳播速度則可能稍慢些,但仍不容小覷。當家人咳嗽超過一週時,務必思考「黴漿菌會傳染嗎」並採取預防措施。

5.2 影響傳染力的關鍵因素

黴漿菌感染傳染力並非一成不變,會受到以下因素影響:

- 感染者症狀嚴重度:咳嗽越劇烈、頻繁,噴出的飛沫越多,傳染力越強。高燒者也可能排出更多病原體。

- 環境通風程度:密閉不通風的空間(如教室、辦公室、包廂、飛機艙),飛沫氣溶膠不易散去,傳染風險飆升。相反地,戶外空曠場所風險低很多。

- 接觸的親密度與時間長短:同住家人、照顧者、親密伴侶長時間近距離接觸,風險最高。短暫擦肩而過的接觸風險相對低。

- 感染者是否採取防護措施:咳嗽時是否有遮蓋口鼻(尤其用衛生紙或衣袖擋住)、是否佩戴醫用口罩、是否勤洗手,都會大大影響散播出去的病原體數量。

- 暴露者的免疫力:過去曾感染過黴漿菌的人,可能具有一定抵抗力,較不易被同一亞型感染。

5.3 基本傳染數 (R0) 的意義

基本傳染數(R0)是指在一個完全沒有抵抗力的人群中,一個感染者平均可以把疾病傳染給多少個人。估算黴漿菌感染的R0值大約在1-10之間(不同研究有差異,通常認為約在1-4左右)。這代表在沒有防護措施的情況下,一個感染者平均可能傳染給1個以上的人,導致疫情持續甚至擴大。這也是評估「黴漿菌感染傳染力」的核心指標。

5.4 與其他常見呼吸道傳染病傳染力比較

為了讓你更有概念,簡單比較一下(數據為估算範圍):

- 黴漿菌肺炎 R0: ~1-4

- 季節性流感 R0: ~1-3

- 普通感冒(鼻病毒) R0: ~1-2

- 水痘 R0: ~10-12

- 麻疹 R0: ~12-18 由此可見,「黴漿菌感染傳染力」絕對不可輕忽,尤其它的潛伏期長,更容易在不知不覺間擴散。

5.5 群聚感染案例的啟示

我處理過不少群聚感染案例。印象最深的是某安親班,一個孩子開始咳,家長以為是小感冒還是送來。結果短短兩週內,班上過半孩子都出現類似咳嗽症狀,連帶好幾位老師也中標。這清楚顯示了它在密集環境下「黴漿菌感染傳染力」的強勁。疫情調查也往往發現源頭是一個病童,後續在班級內透過飛沫和接觸傳播開來。

5.6 抗生素治療對降低傳染力的影響

好消息是,一旦開始使用對黴漿菌有效的抗生素(如巨環類的Azithromycin或四環黴素類的Doxycycline),通常在24-48小時內就能顯著降低患者的傳染力。但請注意,降低不等於完全消除,所以即使在服藥期間,仍建議病人採取適當防護措施(如戴口罩、勤洗手),特別是與易感族群接觸時。

6. 黴漿菌感染預防

既然瞭解了傳染途徑和傳染力,「如何預防」就是最重要的課題。預防永遠勝於治療!

6.1 個人衛生防線:勤洗手與正確咳嗽禮儀

這是最基本也最有效的「黴漿菌感染預防」措施!

- 勤洗手:使用肥皂或洗手乳,用「濕、搓、沖、捧、擦」的正確步驟,特別是在咳嗽、打噴嚏、擤鼻涕後,以及用餐前、如廁後、外出返家後、接觸公共物品後。酒精性乾洗手液(酒精濃度60%以上)在無法濕洗手時是很好的替代品。

- 正確咳嗽禮儀:

- 咳嗽或打噴嚏時,用「紙巾」完全遮住口鼻,用完立刻丟入垃圾桶。

- 如果沒有紙巾,請用「衣袖(手肘內側)」遮擋。

- 絕對避免直接用手掌遮擋!因為手會立刻沾染病菌,再去摸東西或與人接觸,就造成間接傳播。

- 咳嗽或打噴嚏後,務必馬上洗手。

6.2 佩戴口罩:關鍵時刻的物理屏障

在流行期或高風險環境中,口罩是阻斷飛沫傳播的利器:

- 感染者應戴口罩:尤其是當出現咳嗽症狀時,只要靠近他人或身處公共場所(如就醫、搭大眾運輸),務必配戴醫用口罩或外科口罩,保護周遭的人。這是防止「黴漿菌感染傳播途徑」發揮作用的關鍵。

- 高風險族群進入擁擠場所可考慮戴口罩:免疫力較差者、慢性肺部疾病患者、孕婦或老年人,在黴漿菌流行高峰期進入人潮擁擠、通風不良的場所(如醫院、大型聚會、飛機艙)時,可考慮配戴口罩作為「黴漿菌感染預防」措施。

- 照顧病患時戴口罩:同住家人照顧病患時,特別是協助清理呼吸道分泌物或近距離接觸時,也建議戴口罩。

6.3 環境通風與清潔消毒

維持空氣流通並減少環境中的病原體:

- 加強通風:定期開窗,讓室內外空氣對流,稀釋並帶走可能含有病原體的飛沫氣溶膠。使用空調時,也要注意引入室外新鮮空氣。

- 環境清潔消毒:經常清潔和消毒常接觸的表面,特別是當家中有病患時:

- 門把、電燈開關、桌面、椅背、水龍頭、電話筒、鍵盤滑鼠、遙控器、玩具等。

- 可使用稀釋的漂白水(1:100,即500ppm濃度)或70-80%酒精擦拭。注意漂白水對金屬和布料有腐蝕性,且需作用足夠時間(約10分鐘)才有效。

- 病患使用的餐具、杯具應單獨清洗,可使用熱水或洗碗機高溫殺菌。

6.4 保持社交距離與避免接觸

在流行高峰期:

- 儘量避免前往人潮過度擁擠且通風不良的場所。

- 與人交談,特別是對方有呼吸道症狀時,保持適當距離(建議1-2公尺以上)。

- 避免與病患共用餐具、水杯、毛巾、牙刷等個人用品。

- 如果自己生病了,應有「責任感」,儘量留在家中休息,避免外出上班、上學或參加聚會,減少傳染給他人的機會。這也是重要的「黴漿菌感染預防」公德心。

6.5 增強自身免疫力

維持整體健康有助於抵抗感染或減輕症狀:

- 均衡飲食:攝取充足的蔬菜、水果、全穀類和優質蛋白質,確保獲得各種維生素(如維生素C、D)和礦物質(如鋅)。

- 充足睡眠:規律作息,確保足夠的睡眠時間(成人7-9小時,兒童青少年需要更多)。

- 規律運動:適度的運動有助於提升免疫系統功能。

- 壓力管理:長期壓力會削弱免疫力,學習適當的壓力紓解方法。

- 戒菸:吸菸會嚴重損傷呼吸道黏膜的防禦能力,增加感染風險和嚴重度。

6.6 高風險族群的特別注意事項

免疫力較弱、患有慢性心肺疾病者、老年人等:

- 在流行高峰季更應嚴格執行上述預防措施。

- 儘量避免接觸已知的呼吸道感染患者。

- 按時接種其他相關疫苗(如流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗),雖然無法預防黴漿菌,但可以減少「混合感染」或併發症的風險。

- 若出現呼吸道症狀,應及早就醫評估,主動告知醫師自身的潛在疾病史。

Q&A:破解黴漿菌感染的常見疑惑

-

黴漿菌感染會導致什麼症狀? 最典型的是持續性乾咳(常超過3週),合併發燒(通常中低度)、喉嚨痛、頭痛、疲倦和肌肉痠痛。「黴漿菌感染症狀」有時較不典型,容易被誤認為一般感冒,但那個長期的、惱人的咳嗽是重要警訊。兒童可能伴隨較多的鼻炎症狀。

-

黴漿菌怎麼檢查? 常用的方法有:

- 抽血驗抗體:檢測血液中IgM(急性期抗體)和IgG(過往感染或恢復期抗體)的變化。通常需要急性期和恢復期(間隔2-4週)兩次採血比較才有診斷價值,無法立即得知結果。

- 咽喉拭子PCR核酸檢測:用棉棒擦拭咽喉後方,檢測是否有黴漿菌的基因片段。這是目前最快速(數小時至一天)、最準確的急性期診斷工具,特別適合早期診斷。

- 痰液培養:傳統方法,但黴漿菌生長非常緩慢且條件苛刻,耗時長(可達數週),臨床實用性較低。 醫師會根據病情需求、流行狀況和可使用的檢驗工具來決定最適合的檢查方式。

-

黴漿菌要打什麼疫苗? 這是門診的熱門問題。很遺憾地,「目前並沒有專門預防肺炎黴漿菌感染的疫苗核准上市」。全球科學家都在積極研究中,但開發難度較高(因黴漿菌抗原易變異且免疫保護機制複雜)。因此,現階段最重要的「黴漿菌感染預防」策略就是落實前面提到的衛生習慣、戴口罩、環境通風和避免接觸等非藥物性措施。請勿誤信有「黴漿菌疫苗」可打。

-

如何確認是黴漿菌感染? 醫師主要綜合以下幾點來判斷:

- 臨床症狀:特別是頑固性乾咳持續數週,合併發燒、頭痛等「黴漿菌感染症狀」。

- 流行病學:是否有接觸史(如家人、同學有類似症狀),是否處於流行期或群聚環境。

- 理學檢查:聽診肺部有時可聽到囉音(rales),但常常沒有明顯異常,這也是它被稱為「非典型肺炎」的原因之一。

- 胸部X光:可能顯示局部或廣泛的間質性肺炎變化(如網狀或斑片狀浸潤),有時變化輕微甚至正常。

- 實驗室檢驗:如前述的PCR檢測或抗體檢查,提供客觀證據。 醫師通常不需等待實驗室結果才開始治療,若臨床高度懷疑,就會及早投予適當抗生素。

-

感染黴漿菌要隔離嗎? 考慮到「黴漿菌會傳染嗎」的答案是肯定的,且它在症狀期具有傳染力,採取適當的「呼吸道衛生」和「隔離措施」是必要的:

- 一般建議:症狀明顯期間(特別是發燒、咳嗽劇烈時),應儘量留在家中休息直至症狀明顯改善(通常約需5-7天),避免外出上班、上學或參加團體活動,減少傳播機會。

- 隔離重點:病患在家中宜單獨睡一個房間(若可能),減少與其他家人(特別是易感者)近距離、長時間的接觸。在共用空間活動時佩戴口罩。

- 並非強制性住院隔離:除非病情嚴重(如嚴重肺炎、呼吸衰竭、嚴重併發症)需住院治療,否則多數輕中度感染者只需在家休養和自主管理即可。

- 兒童返校標準:通常建議退燒且症狀緩解(咳嗽仍可能有,但頻率降低)後至少24小時,精神體力恢復良好,再考慮返校。但仍應提醒孩子注意咳嗽禮儀和勤洗手。

-

黴漿菌肺炎會自己好嗎? 這個問題很實際。答案是:許多輕症的黴漿菌肺炎病人,靠著自身的免疫力,即使不使用抗生素,症狀也可能在數週(甚至數月)後逐漸緩解康復。然而,我強烈建議「不要」依賴它自己好:

- 症狀煎熬期長:不治療的話,劇烈咳嗽等症狀可能拖延很久(平均3-4週,有時更長),嚴重影響生活品質、睡眠、工作或學業。

- 傳染期延長:未經治療,病人排出病原體的時間會拉長,增加傳染給他人的風險和時間。

- 併發症風險:雖不常見,但拖久了仍有風險出現較嚴重的併發症,如較嚴重的肺炎、肺外表現(如皮疹、關節炎、腦炎、溶血性貧血等)。

- 有效藥物存在:使用適當的抗生素(如Azithromycin、Doxycycline或Levofloxacin等)可顯著縮短病程(通常數天內症狀明顯改善)、減輕症狀嚴重度、減少併發症風險,並縮短傳染期。 因此,一旦醫師診斷或高度懷疑是黴漿菌感染,遵循醫囑完成整個抗生素療程是最佳策略,不要抱持「讓它自己好」的心態,讓自己受苦也危及他人。

Leave a Reply