黴漿菌感染會自己好嗎?從黴漿菌是什麼、感染症狀與原因解析,到康復時間全指南

黴漿菌是一種特殊病原體(黴漿菌是什麼),其黴漿菌感染原因主要透過飛沫傳播。常見黴漿菌感染症狀包括久咳、發燒等,輕症患者黴漿菌感染會自己好嗎?多數需2-4週自癒(黴漿菌感染多久會好依免疫力而定)。若症狀持續應就醫,抗生素治療可加速康復。

1. 黴漿菌感染會自己好嗎

黴漿菌感染會自己好嗎?這個問題是許多患者的第一個疑問。黴漿菌感染的自癒性取決於多種因素,在多數輕症情況下,身體的免疫系統確實能自行對抗感染,讓症狀逐漸緩解。然而,並非所有案例都會自行好轉,黴漿菌感染會自己好嗎的答案需要根據個人健康狀況和感染程度評估。以下將深入探討相關內容,幫助讀者判斷黴漿菌感染會自己好嗎的可能性。黴漿菌感染會自己好嗎?這是一個常見的醫療諮詢重點,醫師通常建議觀察症狀變化來決定下一步行動。透過了解關鍵因素,讀者能更安心面對黴漿菌感染會自己好嗎的疑惑。

1.1 黴漿菌感染的自癒性定義

黴漿菌感染會自己好嗎?首先需理解自癒性的概念。自癒性指的是身體免疫系統在沒有藥物干預下,能清除病原體並恢復健康的能力。黴漿菌作為一種常見細菌,其感染在輕症時常被歸類為自限性疾病,意味著症狀通常會在數週內自行消退。然而,黴漿菌感染會自己好嗎並非絕對,因為黴漿菌的致病機制涉及呼吸道或泌尿系統的侵襲,如果免疫系統較弱,感染可能持續惡化。研究顯示,約70%的輕症患者能自癒,但這取決於年齡和基礎健康狀態。總之,黴漿菌感染會自己好嗎的答案強調了預防和早期監測的重要性。

1.2 影響黴漿菌自癒的關鍵因素

黴漿菌感染會自己好嗎?這關鍵在於個人因素。年齡是首要考量:兒童和老年人免疫較弱,自癒機率較低;壯年人則較高。健康狀況也至關重要,如有慢性病如糖尿病或心血管疾病,免疫反應遲鈍,感染不易自癒。此外,營養狀態影響免疫力,營養不良者恢復慢。環境因素如空氣品質差或壓力大,會削弱身體抵抗力,增加黴漿菌感染的嚴重度。生活習慣如吸菸或酗酒,也阻礙自癒過程。因此,黴漿菌感染會自己好嗎需綜合評估這些變數,建議定期健康檢查來預防。

1.3 輕度感染的自行好轉機制

在輕度黴漿菌感染中,身體如何自行康復?免疫系統的T細胞和抗體會識別並攻擊黴漿菌,透過發炎反應清除病原體。症狀如咳嗽或發燒,通常在三到五天內緩解,顯示感染正在消退。此時,休息和水分補充能加速自癒。舉例來說,輕微呼吸道感染不需藥物,約80%患者能在一週內好轉。黴漿菌感染會自己好嗎在這種情況下,答案是肯定的,強調了自然免疫力的關鍵作用。然而,仍需監測症狀避免惡化。

1.4 中度至重度感染的自癒可能性

中度或重度黴漿菌感染會自己好嗎?可能性大幅降低。中度感染涉及肺部或支氣管炎症,症狀持續超過一週,免疫系統可能無法獨力應對,導致併發症如肺炎。重度感染時,黴漿菌擴散至其他器官,自癒機率極低,必須藥物介入。研究指出,重度患者未治療時,併發症風險高達40%,包括呼吸衰竭。因此,黴漿菌感染會自己好嗎在這種程度是不可行的,應立即就醫。評估感染嚴重度時,需考量症狀強度和持續時間。

1.5 何時必須尋求醫療協助

黴漿菌感染會自己好嗎?若症狀持續惡化,就該就醫。關鍵指標包括高燒不退超過三天、呼吸困難、胸痛或咳血,這些顯示感染已超出身體自癒能力。此外,兒童出現脫水徵兆(如尿量減少),或老年人有意識模糊,都需緊急處理。醫師會透過檢測確認黴漿菌感染,並評估是否需抗生素治療。延誤就醫可能導致永久損傷,因此黴漿菌感染會自己好嗎的疑慮不應拖延行動。建議在症狀初期諮詢專業意見,避免風險。

1.6 預防自癒失敗的策略

為避免黴漿菌感染無法自癒,強化免疫力是核心策略。均衡飲食攝取維生素C和鋅,能提升免疫細胞功能。充足睡眠和壓力管理,減少身體負荷。疫苗接種雖無直接針對黴漿菌,但流感疫苗可預防二次感染。此外,避免接觸感染源如擁擠場所,並勤洗手降低傳播風險。定期運動也促進血液循環,加速恢復。黴漿菌感染會自己好嗎?透過這些預防措施,能顯著提高自癒成功率。教育公眾相關知識,是控制疫情的關鍵。

2. 黴漿菌感染多久會好

黴漿菌感染多久會好?這問題牽涉到恢復時間的變異性,一般從數天到數週不等。影響因素包括感染嚴重度、個人免疫力及是否接受治療。黴漿菌感染多久會好是多數患者的焦點,尤其當症狀干擾日常生活時。在輕症情況下,恢復可能只需一週,但中度感染延至兩到三週。黴漿菌感染多久會好也受併發症影響,如果涉及肺炎,恢復期可能長達一個月。黴漿菌感染多久會好?醫師強調自我監測症狀變化,有助於預估時間。黴漿菌感染多久會好的討論幫助讀者設定合理期望。

2.1 一般痊癒時間框架

黴漿菌感染多久會好?標準時間框架為七到十四天,這是基於多數輕症患者的統計數據。症狀如咳嗽或喉嚨痛,通常在感染後三到五天出現,高峰期在第一週,隨後逐漸減輕。黴漿菌感染多久會好取決於病原體清除速度,免疫系統健全者能在十天内康復。然而,時間可能延長至三週,尤其當感染擴散時。黴漿菌感染多久會好需結合個人病史評估,建議記錄症狀日誌。總之,黴漿菌感染多久會好的答案強調耐心和休息的重要性。

2.2 輕度感染的恢復期細節

輕度黴漿菌感染多久會好?典型在一到兩週內恢復。初期症狀如低燒或輕咳,約三天後達到高峰,隨後五天內改善。例如,呼吸道感染患者在休息充足下,第七天症狀多已消退。黴漿菌感染多久會好在此階段較快,若無併發症,身體能自然清除病原體。但需注意,恢復期應避免勞累以防復發。黴漿菌感染多久會好的關鍵在於支持性照護,如多喝水和營養補充。監測體溫變化有助預估進度。

2.3 中度感染的恢復期延長

中度黴漿菌感染多久會好?可能延至兩到三週。症狀如持續高燒或劇咳,顯示感染較嚴重,免疫反應需要更長時間。若未治療,恢復期可能超過二十一天,尤其當黴漿菌侵入支氣管時。及早使用抗生素可縮短至十到十四天。黴漿菌感染多久會好也受年齡影響,兒童恢復較慢。因此,黴漿菌感染多久會好的評估需包括醫療介入。記錄症狀持續時間,有助醫師調整治療計劃。

2.4 重度感染與併發症的恢復挑戰

重度黴漿菌感染多久會好?時間可能長達四到六週或更久。當感染導致肺炎或其他器官損傷時,恢復期涉及抗生素療程和復健。例如,肺炎患者需住院治療,症狀緩解後仍可能有殘餘咳嗽數週。黴漿菌感染多久會好在這種情況較難預測,併發症如敗血症會延遲康復。黴漿菌感染多久會好必須配合醫師監測,避免慢性問題。研究顯示,未及時處理的重度感染,恢復期可倍增。

2.5 影響恢復時間的關鍵變數

黴漿菌感染多久會好?變數包括免疫力、環境和生活習慣。年輕人免疫力強,恢復較快;老年人或免疫缺陷者則慢。環境因素如空氣污染或冷溫,加重呼吸道症狀,延長恢復。不良習慣如吸菸或熬夜,也阻礙痊癒。黴漿菌感染多久會好還受治療時機影響:早期用藥可縮短時間50%。因此,黴漿菌感染多久會好需個別化評估。強化健康管理能優化恢復進程。

2.6 加速恢復的實用方法

如何縮短黴漿菌感染多久會好的時間?關鍵在支持性照護。充分休息減少身體負荷,每天睡眠八小時以上。水分攝取維持電解質平衡,加速毒素排出。營養補充如高蛋白飲食和維生素,增強免疫細胞活性。輕度運動如散步促進循環,但避免過勞。此外,按醫囑使用藥物(如有需要)能快速控制感染。黴漿菌感染多久會好透過這些方法,可減少恢復期至最低。定期追蹤症狀確保進度順利。

3. 黴漿菌是什麼

黴漿菌是什麼?這是一種微小而獨特的細菌,屬於Mycoplasma屬,缺乏細胞壁,使其對某些抗生素有抗性。黴漿菌是什麼的問題常引起混淆,因為它與病毒或其他細菌不同,能引起多種感染如肺炎或尿道炎。黴漿菌是什麼在醫學上定義為機會性病原體,常見於人類呼吸道和泌尿系統。黴漿菌是什麼的討論幫助區分其特性,例如它通過飛沫傳播,潛伏期長達三週。黴漿菌是什麼?透過科學解析,讀者能更好地預防和應對感染。

3.1 黴漿菌的科學定義與分類

黴漿菌是什麼?從微生物學角度,它是革蘭氏陰性菌的一種,但無細胞壁結構,使其形狀多變。主要分為Mycoplasma pneumoniae(常見肺炎)、Mycoplasma hominis(泌尿感染)等亞型。黴漿菌是什麼的關鍵在於其大小:僅0.1至0.3微米,需特殊培養基生長。黴漿菌是什麼還涉及其基因特性,例如能快速變異避開免疫攻擊。了解黴漿菌是什麼,有助選擇適當診斷工具。

3.2 黴漿菌的生命週期與繁殖

黴漿菌是什麼的生命週期?它透過二分裂繁殖,在宿主細胞內複製,週期約六小時。黴漿菌依附於呼吸道或泌尿道上皮細胞,釋放毒素引起發炎。黴漿菌是什麼的繁殖機制使其能長期潛伏,感染後可能無症狀數天。環境適應力強,能在乾燥空氣中存活數小時。黴漿菌是什麼的討論強調其傳播效率,尤其在封閉空間。

3.3 黴漿菌的常見感染類型

黴漿菌是什麼在臨床上的表現?主要引起呼吸道感染如支氣管炎或肺炎(稱為「行走肺炎」),佔兒童肺炎案例的20%。另一類型是生殖泌尿道感染,如尿道炎或盆腔炎。黴漿菌是什麼的感染類型取決於菌株:Mycoplasma pneumoniae以肺部為主,Mycoplasma genitalium則影響泌尿系統。黴漿菌是什麼的解析幫助識別風險群體,例如學童易得呼吸道型。

3.4 黴漿菌的傳播途徑與潛伏期

黴漿菌是什麼的傳播方式?主要透過飛沫傳染,如咳嗽或打噴嚏釋放的微粒。直接接觸分泌物也可能傳播,尤其在親密接觸時。潛伏期通常一到三週,平均十四天,這解釋了黴漿菌是什麼的隱匿性。黴漿菌是什麼還包括環境傳播風險,如共用物品。預防需注重空氣流通和個人衛生。

3.5 黴漿菌與其他病原的區別

黴漿菌是什麼?相比病毒或細菌,它獨特在無細胞壁,故青黴素類抗生素無效。與流感病毒比,黴漿菌症狀較持久;與鏈球菌比,它引發的肺炎較少高燒。黴漿菌是什麼的鑑別診斷重要,避免誤治。透過實驗室檢測如PCR,能準確確認黴漿菌感染。

3.6 黴漿菌的檢測與診斷方法

確定黴漿菌是什麼需專業檢測。常見方法包括血清學測試(測抗體)、PCR核酸檢測(高準確)、或痰液培養(但耗時)。黴漿菌是什麼的診斷強調早期介入,因症狀易混淆。臨床評估結合病史,能區分黴漿菌與類似感染。

4. 黴漿菌感染症狀

黴漿菌感染症狀多變,從輕微不適到嚴重併發症都有可能。黴漿菌感染症狀常被誤認為感冒,包括咳嗽、發燒和喉嚨痛,但持續時間較長。黴漿菌感染症狀在兒童可能更明顯,如高燒和呼吸急促;成人則以疲勞為主。黴漿菌感染症狀需及早識別,避免延誤治療。黴漿菌感染症狀的討論幫助讀者區分警示徵兆,例如當咳嗽超過兩週時,應考慮黴漿菌可能。黴漿菌感染症狀的全面解析是預防惡化的關鍵。

4.1 早期症狀與初始警示

黴漿菌感染症狀的初期表現?感染後一週內出現,包括輕微發燒(37.5-38.5°C)、乾咳或喉嚨不適。黴漿菌感染症狀可能伴隨頭痛或疲倦,類似病毒感冒。但黴漿菌感染症狀的特點是漸進性發展,咳嗽可能持續加重。區分黴漿菌感染症狀與其他疾病,有助早期應對。

4.2 中期症狀的惡化模式

黴漿菌感染症狀在中期加重?約感染七到十天,咳嗽轉為劇烈且帶痰,發燒可能升高至39°C以上。黴漿菌感染症狀還包括胸痛或呼吸短促,尤其在活動時。兒童可能出現食慾不振或嘔吐。黴漿菌感染症狀的惡化提示感染擴散,需醫療評估避免肺炎。

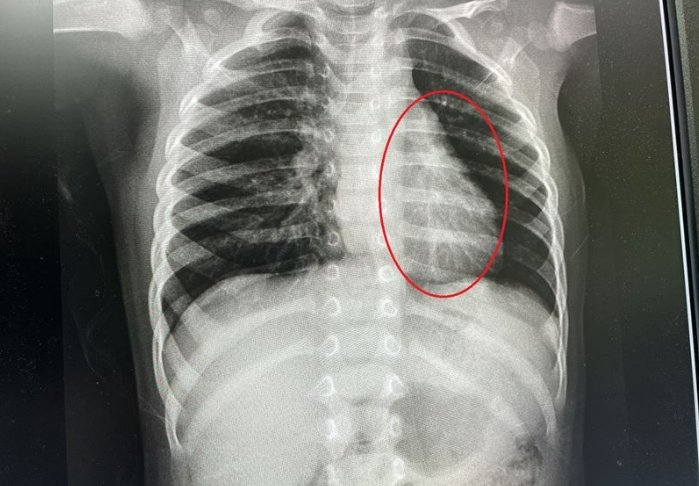

4.3 晚期症狀與併發症風險

黴漿菌感染症狀未及時處理,晚期可能嚴重化?包括高燒不退、呼吸困難或咳血,顯示肺部併發症如肺炎。黴漿菌感染症狀還可能影響其他器官,引發皮膚疹或關節痛。嚴重時導致敗血症,危及生命。黴漿菌感染症狀的晚期警示需立即就醫。

4.4 兒童與成人症狀差異

黴漿菌感染症狀在兒童和成人有異?兒童常見高燒、劇咳和喘息,可能伴隨腹瀉;成人則以低燒、慢性咳嗽和極度疲勞為主。黴漿菌感染症狀的差異源於免疫反應,兒童系統較敏感。黴漿菌感染症狀的識別幫助家長監測風險。

4.5 併發症的特定症狀表現

黴漿菌感染症狀併發症時?肺炎最常見,症狀包括呼吸急促、胸悶和發紺(皮膚發藍)。其他如腦膜炎(頭痛、頸僵)或心包炎(胸痛)。黴漿菌感染症狀的併發症需透過影像檢查確認。預防在於早期控制黴漿菌感染症狀。

4.6 症狀辨識與居家監測技巧

如何辨識黴漿菌感染症狀?注意咳嗽持續超過十天、發燒反覆或活動力下降。居家監測工具包括體溫計和呼吸頻率計數(成人正常12-20次/分,兒童較高)。黴漿菌感染症狀的記錄有助醫師診斷。若症狀惡化,應尋求協助。

5. 黴漿菌感染原因

黴漿菌感染原因主要涉及病原體傳播和個人易感性。黴漿菌感染原因的核心是飛沫傳染,透過咳嗽或打噴嚏釋放的微粒感染他人。黴漿菌感染原因還包括直接接觸感染分泌物,如握手或共用物品。風險因素如免疫力低下或擁擠環境,也增加感染機率。黴漿菌感染原因的討論強調季節性高峰,例如冬季室內活動增多。黴漿菌感染原因需綜合環境和行為分析,以制定預防策略。黴漿菌感染原因的理解是減少疫情擴散的基礎。

5.1 主要傳播途徑:飛沫與接觸

黴漿菌感染原因的首要途徑?飛沫傳播當感染者說話或咳嗽時,微粒散佈空氣中,被他人吸入。直接接觸如觸碰口鼻或共用餐具,也可能傳遞病原體。黴漿菌感染原因在密閉空間如學校或辦公室更易發生。預防需戴口罩和勤洗手。

5.2 個人風險因素分析

黴漿菌感染原因中的個人變數?年齡因素:兒童和老年人易感,因免疫未成熟或衰退。慢性病患如COPD或糖尿病,抵抗力弱。不良習慣如吸菸損害呼吸道屏障。黴漿菌感染原因還包括營養不良或壓力大。降低風險需強化健康管理。

5.3 環境與季節性影響

黴漿菌感染原因受環境驅動?冬季低溫和乾燥空氣,利於黴漿菌存活,室內暖氣系統助長傳播。擁擠場所如學校或公共交通,增加接觸機會。黴漿菌感染原因在熱帶地區較少,但雨季可能上升。改善通風可減少黴漿菌感染原因。

5.4 免疫狀態與易感性

黴漿菌感染原因與免疫力相關?免疫缺陷者如HIV患者,無法有效清除黴漿菌。近期感染或疫苗接種不足,也提高風險。黴漿菌感染原因強調免疫平衡的重要性,建議適量運動和營養補充來增強。

5.5 行為習慣與衛生缺失

黴漿菌感染原因包括行為因素?如未勤洗手、觸摸臉部或分享飲食,易引入病原體。公共場所不戴口罩,增加飛沫暴露。黴漿菌感染原因可透過教育改善,推動衛生習慣。

5.6 預防措施的實施策略

針對黴漿菌感染原因,預防策略?接種相關疫苗雖有限,但流感疫苗可防混合感染。環境消毒如清潔表面減少殘留病原。個人防護包括口罩和社交距離。黴漿菌感染原因的管控需社區合作。

Q&A

以下針對常見問題提供清晰解答,幫助讀者深入理解黴漿菌相關議題。

1. 黴漿菌沒吃藥會好嗎?

黴漿菌感染在輕度情況下可能自行好轉,身體免疫系統能清除病原體,恢復期約一到兩週。然而,中度至重度感染時,沒吃藥可能不會好轉,甚至惡化為肺炎等併發症。關鍵在於症狀嚴重度和個人免疫力:如果僅有輕微咳嗽或低燒,休息充足下可能自癒;但若高燒不退、呼吸困難,或感染持續超過十天,則必須用藥以避免風險。建議諮詢醫師評估是否需要抗生素治療。

2. 怎麼知道自己得黴漿菌?

要確知是否得黴漿菌,需觀察特定症狀並進行檢測。常見黴漿菌感染症狀包括持續性乾咳超過一週、低度至中度發燒、喉嚨痛和疲勞,這些有別於一般感冒。自我監測時,注意症狀是否漸進惡化。確診需透過醫療檢測:醫師可能安排血清抗體測試、PCR核酸檢查或痰液培養。如果症狀符合且無緩解跡象,應就醫進行專業診斷,避免延誤治療。

3. 黴漿菌需要隔離嗎?

是的,黴漿菌感染需要適度隔離以防止傳播。黴漿菌透過飛沫傳染,在症狀活躍期(如咳嗽或發燒時),患者應居家休息,避免接觸他人,尤其在高風險場所如學校或辦公室。隔離期通常建議持續至症狀消失後48小時,或按醫師指示約七到十天。勤洗手、戴口罩及使用獨立餐具能減少傳播風險。輕症者可在房間內隔離,重症則需住院管理。這不僅保護他人,也加速自身恢復。

4. 大人也會得黴漿菌嗎?

當然,大人也會得黴漿菌,雖然兒童感染率較高,但成人同樣可能受影響。成人黴漿菌感染症狀通常較輕微,以慢性咳嗽、低燒和疲勞為主,但可能因延誤治療導致肺炎,尤其免疫力低下者。感染原因包括工作場所或家庭接觸。統計顯示,成人佔黴漿菌肺炎病例的30%以上。預防上,大人應注重衛生習慣,並在症狀出現時及時就醫,避免併發症。

5. 黴漿菌可以去上學嗎?

感染黴漿菌期間不建議去上學,因為黴漿菌具傳染性,易在學校環境中傳播給同學。症狀如咳嗽或發燒時,學生應居家休息直至症狀改善,通常需缺席五到七天。若輕度症狀且醫師評估安全,可考慮戴口罩返校,但需避免劇烈活動。復學前確保無發燒至少24小時,並無呼吸困難徵兆。這不僅保護群體健康,也幫助患者充分恢復體力。學校應提供遠距學習支援,減少學業影響。

Leave a Reply